“2019年是我完全(被迫)奉献给学术的一年,待在加拿大,跑了印度和德国,却唯独没能回家。

但是,走得更远是为了能看清回家的方向呀。”

今年多伦多的冬天居然格外地暖,居然连雪都少了。岁末卡线交了期末作业,才发现博士生活又从指尖滑走了一年。这一年上了六七门课,参加了十几个读书班,写了四篇大论文以及N篇读书笔记,翻译了几篇巴利语的佛经注释,做了一个助教。经历了无数个崩溃失眠的夜晚,也拥有着无数个柳暗花明,快然自足的瞬间。虽然生活紧张而平淡,却充满着收获与成就感。

写论文写疯了?

学术:

提到宗教系,大概大部分人的脑海中浮现出来的是寺庙里的高僧,或者教堂里的神父。但其实恰恰相反——宗教系既不谈念经拜忏,也不教讲经说法,更不是培养僧侣或者神职人员的地方。敝系最核心的目标就是从世俗的角度来认知宗教,从社会、历史、哲学、心理学等角度来分析它的作用以及演变,提供一个和神学院相区别的研究立场。所以做宗教学,和做社会学等其他人文学科也差不多。

其实走进这个系也是阴差阳错,作为一个研究印度宗教的学生,本来走的是区域研究的路线,结果一时脑袋想不开决定来宗教学拓宽视野。这一来就傻了眼——完全不同于中国以文本的中心的学术路线,西方的宗教学以各种理论为核心,别管研究什么教,上来先读上几本康德、福柯、朱迪斯·巴特勒。这种高度理论化的学法一度让我这个语言训练出身的人无比崩溃——就是你打怪时,发现你以前的武器失效了,但是新的武器还没学会怎么用。

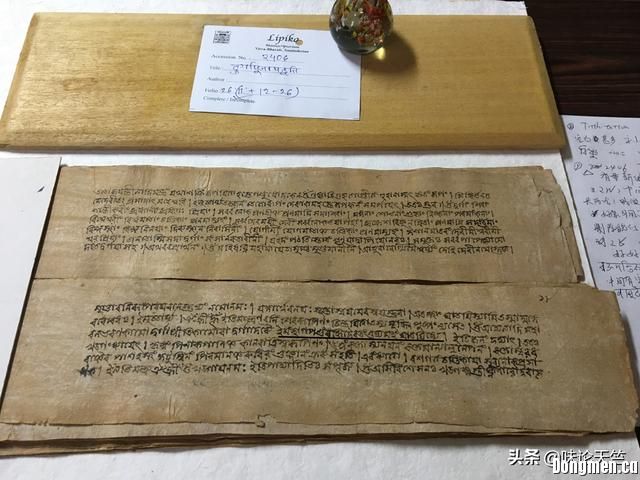

古代写本,看到眼睛变圈圈。

论文必备的常用“大词”。

系里免费供应的周二水果,和我的论文研究对象——祭祀手册。

其实自卑是中国留学生常见的通病,尤其是文科生,因为文科非常受制于自己的母语思维,导致一个中国学者很难在西方的话语体系占到上风。在间歇式地崩溃了一年之后,我慢慢感受到我在国内的学术训练还是有其他优势的——处理对象国语言的文本会更加娴熟,更能胜任细读的工作。只有基于这样坚实的文本学,理论的应用才能够有所依托。在宗教系的学习经历让我学会了接纳自己的不足,并且尽可能地弥补;同时看到自己的长处,尽可能地发挥,从而不惯性地跌入自我否定。

更何况出国留学,不就是要学习自己本来没有的东西,然后把它带回祖国吗?

以及,批判性思维教会我们,不会盲目地迷信国外的教育。客观地说,北美教育胜在对思维的培养,它在本科阶段就会教学生在拿到一个材料之后如何思考,如何从不同的角度切入,如何对各家的观点进行批判。因此学生的思路会比较开阔,更容易对一个材料进行单线条递进的深度分析。但相对来讲,这种教育模式在学科的基础知识上不够客观也不够扎实,以至于有很多老博士会在一些简单的史实问题上阴沟翻船。比如曾经有个佛教方向博士即将毕业的师兄,竟不知部派佛教和瑜伽派为何物。而在国内,这可能是一个本科生都不会犯的错误。此外,过于重视理论的学术方针容易使研究流于逻辑论证而忽略实际的材料证据,从而导致研究过于主观。

温馨的自习室,和“大如席”的雪花。

生活:

相比于亚洲面孔颇多的金融系和东亚系,不接地气的宗教系绝对是中国学生眼里的冷门——系里只有包括我在内的三个中国人,另两个还在致力于早日毕业跑路。但好处就是,这种环境可以促使我去融入,去和舒适圈以外的人建立联系。由于加拿大是个移民国家,系里的同学来自于各个国家、种族,甚至是各个年龄段。这种的多样性,往往能让人看到生活的更多层面。

教我巴利语的师兄是一个80岁的犹太老爷子,名叫布兰(Bryan)。每天早上打坐2小时,下午研读佛典,晚上写论文,以每年一篇的速度在世界各大核心期刊上发表研究成果。更神奇的是,他年轻时其实是一个很成功的生意人,到了六七十岁时突然发心学习佛陀的语言,结果五年就读完了博士,把巴利语读得几乎像母语一样流利。不由得人感慨,大概成功的人不管做什么都很成功。

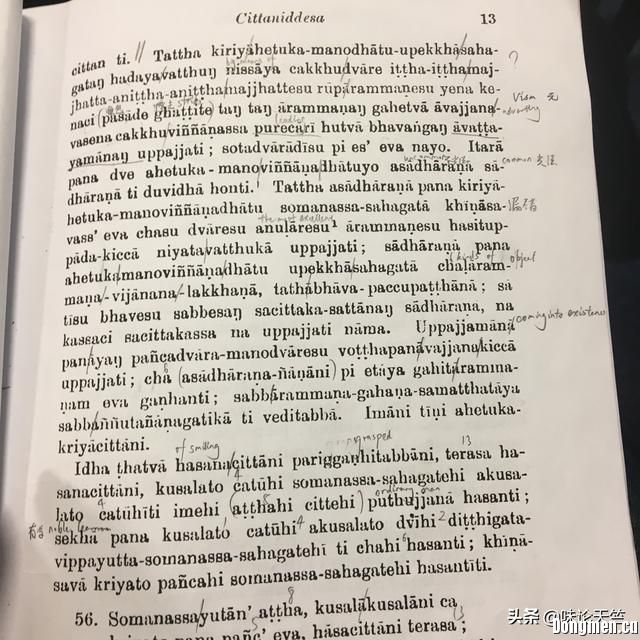

阿毗达摩,佛教实修理论的巨著。老爷子读这个从来不用查字典的。

不过也有很多人没有那么幸运,系里读了六七八九年都毕不了业的老博士也有的是;也有读了十四年最终决定肄业的人。其实出来之后最大的感受,就是更加强烈地体验到了世界的多样性:这个城市那么大,成功的人和失败的人那么多。有人住在宫殿一般的别墅里,也有人在街上倒卧;有人在国际上指点江山,也有的人精神失常,成了中国城里抽着大麻的街头演讲家。调整好心态,稳定前行才是最重要的。

世界上有的是大神,我嘛,当个小神就好了。

鄙系休息室,是很温暖的地方呢。

我对鄙校宗教系有着一种复杂的感受。一方面,我并不完全认同北美宗教系的总方针——里面有太多西方主义和政治正确。更何况,就我个人感受而言,国外大学的校园气氛较国内高校稀薄:学校没有围墙,没有统一的学生宿舍,没有食堂(只有餐厅,和国内的学生食堂还是有区别的),没有班级的概念。这让我时常怀念从前和同学在未名湖畔夜谈,去大讲堂约演出,在燕南食堂站着边吃边激昂文字的时候。

但是另一方面,西方的大学也没有国内的大学那么严肃,教授和学生之间等级没有那么森严。系里不只是办公场所,也很有生活的感觉。我很喜欢系里每周的水果和茶,喜欢在茶会快结束时去吃点心,喜欢系里让人感到无比放松的环境。我从一个整天泡在图书馆里的人,变成了一个整天待在系里的人。哪怕一起自习的人依然很少说话,但是好像彼此的存在已经可以让对方感到安心。我有时甚至想,干脆睡在系里算了,反正有沙发,地毯和空调——事实上,拿着睡袋睡在佛教研究室的Tony师兄已经提前实现了我的理想。

平安夜的晚餐,面包好香呀。给教授写了感谢卡,希望她看见。

平安夜,整座楼空无一人,却有个教授不知道在何时在休息室里准备了焖饭、南瓜派,以及圣诞节的红酒和面包,贴心地留下了字条。在强调个人界线的西方,同学之间的关系并不会像国内那样亲密无间,每天一起吃饭一起约自习,但是我们偶尔也会在周末一起去中国城吃早茶,去参加社团活动。慢慢地我也在系里也有了能一起说说话的人,可以在晚饭时间在休息室里拿着饭盒边吃边谈。会有师兄贴心地嘱咐我:“压力太大的时候就停下来,健康和家人才是最重要的。”会有朋友鼓励我:“你知道吗,你在课上反驳XX教授时,简直在发光!”

乐高搭制的托钵乞食图。休息室有很多玩具,帮助学生减压。

结语:

12月30号交完论文的时候,我突然有点恍惚——曾经我对人生有很多恐惧,我害怕到25岁之后就真的学不会外语了,害怕站在全是外国面孔的讲台前,害怕温水煮青蛙的生活会使我丧失勇气和斗志。但其实并不会的,只要尽人事无愧于心,则可以不忧不惧。

2019年是我完全(被迫)奉献给学术的一年,待在加拿大,跑了印度和德国,却唯独没能回家。但是比出国之前,我对自己和世界都有了更深刻的理解,能够更全面地评估主观和客观的人与事物。希望2020年能够顺利通过中期考核,在系里好好努力,不给祖国丢脸。努力走出去,让世界听到中国学者的声音。

要去看得更远的地方呀。